2025年7月20日、21日の二日間にわたり、「第一回 鈑金情報交換会 in福島」が開催されました。

この情報交換会は、弊社のユーザー様から「情報交換の場が欲しい」「技術について語り合いたい」という多くの熱いご要望をいただき、実現に至りました。皆様からの期待をひしひしと感じており、心より感謝申し上げます。

今回のイベントでは、鈑金技術、事業継承、人材教育、経営といった、業界の未来に繋がる多岐にわたるテーマで情報交換が行われました。

技能継承の現状と課題、そして未来への対話

企業の成長と利益拡大に不可欠な新入社員教育、特に技術継承について深く議論が交わされました。技術だけでなく、反復練習で体得する技能や肌で感じる暗黙知の継承もまた重要であるという認識が共有されました。

中でも自動車の鈑金技術は、その継承が特に難しいとされています。

この原因は、多くの場合、先輩社員側に起因しているという点が指摘されました。

具体的には、「教えるスキル」や「人に伝えるスキル」の不足、そしてコミュニケーション能力の欠如が挙げられます。

「技術は伝えられるが、技能は伝えられない」

この言葉は、理論として継承できる技術と、体で覚える技能の伝承における根本的な違いがあります。

技術は、理論や手順、データなど、体系化された情報として文書化したり、口頭で説明したりすることで比較的容易に伝えることができます。

例えば、故障診断の手順などは、教育カリキュラムやマニュアルを通じて学ぶことが可能です。

しかし、技能となると話は別です。

これは、反復練習や長年の経験を通じて身体に染み付いた「コツ」や「感覚」、あるいは「肌で感じるもの」といった、言語化しにくい暗黙知の要素が非常に大きいからです。

自動車の鈑金技術が良い例ですね。

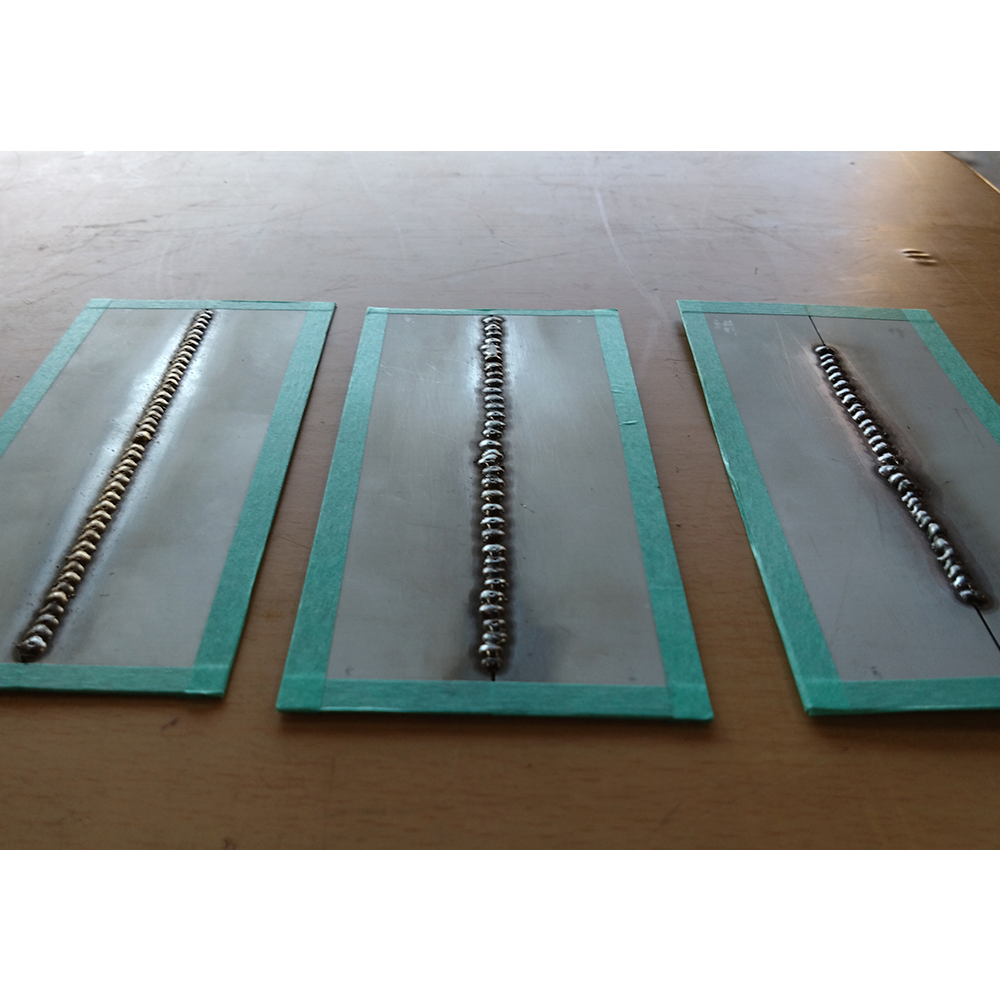

溶接の際の微妙な熱の入れ具合、ハンマーの力の加減、板の歪みを目で見て判断する能力などは、単に説明を聞くだけで身につくものではありません。

実際に手を動かし、失敗を繰り返し、熟練者の動きを「見て」「真似て」「肌で感じる」ことでしか習得できない領域です。

「見て覚えろ」という指導が依然として存在するのは、この技能の特性に起因するところが大きいでしょう。

また、教える側も、自身が言語化できない「感覚」をどう伝えるか、苦慮しているのが現状です。

上記でもお話しましたが、指導する側の時間的・精神的余裕のなさや、自身が技能から得た情報頼り、その背景にある理論までを教えられないといった、「教えるスキル」や「人に伝えるスキル」の不足、そしてコミュニケーション能力の欠如など多くの障害が存在することが明らかになりました。

この課題を克服するためには、単に技術を教えるだけでなく、技能を「見える化」したり、体験できる場を増やしたり、対話を通じて言語化を試みたりするといった、多角的なアプローチが必要であると考えます。

2日間にわたる濃密な議論と学び

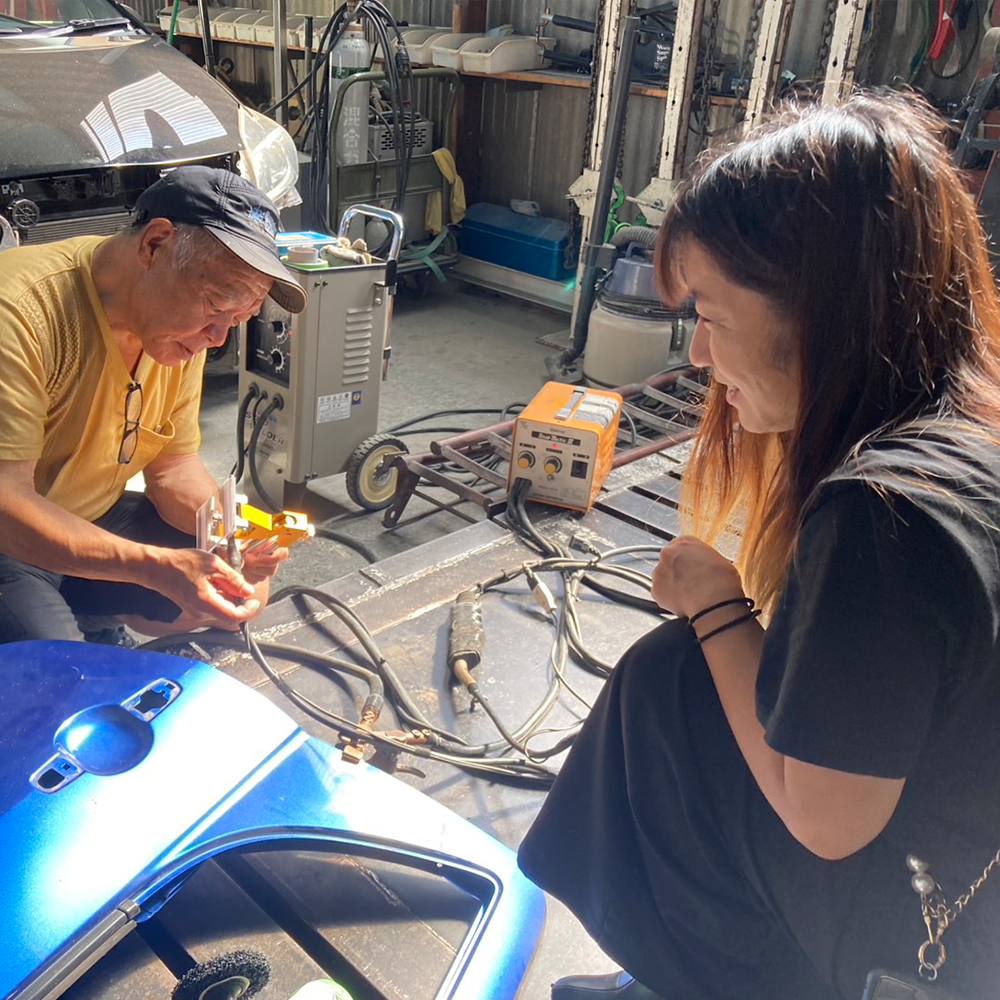

情報交換会では、前述の課題意識に加え、多岐にわたる実践的な内容が深く掘り下げられました。参加者が考案したオリジナルの道具の紹介をはじめ、溶接に対する考え方や具体的な実践方法、スタッド溶接機の詳細な使い方について活発な意見交換が行われました。

さらに、EDR・CDRの実演と、それらを日々の業務にどう活かすかについての講習と議論が展開されました。また、20年以上にわたり鈑金教育のシステムを構築してきた講師からは、その豊富な経験に基づく効果的な教え方や「見える化」の重要性について学ぶことができました。

若手社員との対話:世代間の理解を深める

また、今回の情報交換会では、18歳から30歳の若手社員、特にこれから2代目、3代目、4代目を担う方々に焦点を当て、彼らの抱える思い、苦労、挫折、そして親子関係について発表してもらう機会を設けました。

この発表を通じて、若手が何に不満を感じ、何を求めているのかを再認識するとともに、それに対する親世代の考えを話し合い、世代間の理解を深める貴重な対話の場となりました。

ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

この情報交換会が、皆様の事業と業界の未来に繋がる有意義な場となったことを願っております。